Voy a empezar

siendo sincera.

Estoy gorda. Y soy fea. Pero, ¡oye! ¿Dónde está el problema en

eso? Acaso… ¿Voy a hacer daño a alguien por pesar más de lo que debería? ¿O voy

a causar un desastre natural por no ser perfectamente proporcionada? ¡Oh por

favor! Espero que no.

El caso, es que

me da igual.

Ya desde muy pequeña he sufrido de bullying psicológico. Aunque no

me han pegado nunca, me han insultado, y a veces las

palabras duelen más que los golpes. Me han dicho gorda, fea, inmadura, tonta,

gilipollas, y un montón más de insultos que paso de recordar.

Porque me sigue

dando igual.

Hace 4 años mi

padre me dijo “Tú sabes quién eres, y

sabes que no eres nada de lo que ellos dicen. No dejes que te cambien.” Por

ese entonces yo tenía 12 años. Acababa de entrar en la ESO y no entendía qué

quería decir. No entendía como unas palabras feas podían cambiarme y, sin darme

cuenta, lo hicieron, me cambiaron.

Dejé de ser la chica infantil e inocente que

siempre sonreía, para ser la lameculos de turno, que le iba detrás a todos sólo

porque quería que dejaran de insultarla, y ese era el único modo.

Hacía todo lo que

me pedían. Si me decían que les comprara algo, se lo compraba. Si me decían que

me vistiera de un modo, me vestía como decían. Si me decían que fuera a no sé

dónde, iba. Hasta aquí bien. Lo que pasa es que, si me decían que robara, lo

hacía. Si me decían que arriesgara mi vida por ellos, lo hacía.

Dejé de jugar con mis muñecas, para convertirme en su mejor juguete.

Y fue ahí cuando

entendí lo que mi padre me decía. Era tal el miedo que tenía a que me

insultaran, a que me hirieran por dentro, que me dejé manipular. La chica que

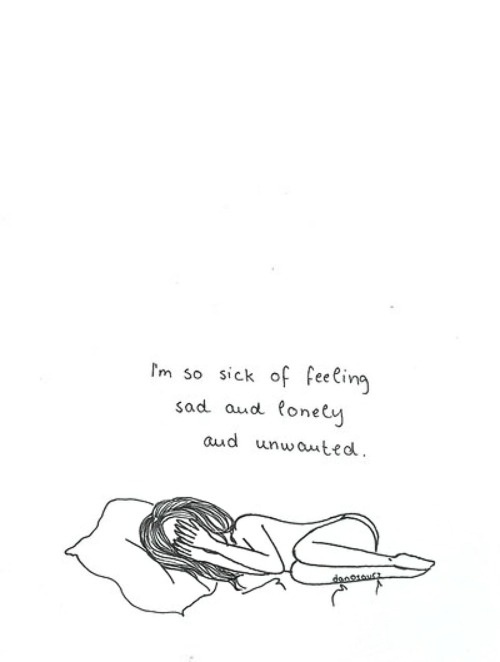

iba por la calle con la cabeza baja, la que lloraba por las noches, la que ya

casi no tenía amigos de verdad, se parecía mucho a mí.

Pero no era yo, era lo

que ellos me habían llevado a ser.

No tenía amigos, no tenía a nadie a quien

querer, porque no me quería a mí misma. Me repugnaba, me daba asco. Asco del de

verdad. De llegar a tener ganas de vomitar con sólo verme al espejo. Aunque

nunca llegué a hacerlo, más de una vez me lo planteé.

Tenía miedo de

todo y de todos. Tenía ganas de desaparecer. No tenía ganas de nada, ni de

estudiar, ni de seguir adelante, ni de reír, ni de sonreír. Nada. Lo único que

quería era que dejaran de insultarme.

Sólo pedía que dejaran de pisarme.

Así que decidí

cambiar. Dije, “Voy a hacer caso a mi padre.” Empecé a hacer como que los

insultos no me importaban, y acabaron por no importarme. Me entraban por una

oreja, y me salían por la otra.

Era yo contra el mundo, y siempre ganaba yo.

La gente se

empezó a poner de mi lado, vieron que la falsedad no es lo mío, que yo soy una

persona en la que confiar. Vieron que si estás a mí lado, te lo pasas

bien, ríes y sonríes, sin miedo a que nadie

te rompa la sonrisa. Y así descubrí que, siendo yo misma, podía llegar a ser

mucho mejor de lo que lo era comiéndole el culo a los demás. Y dejé de

hacerlo. Dejé de ir detrás de la gente, para empezar a ir delante. Dejé las

críticas y los miedos encerrados en una caja, y tiré la llave al río. Y dije,

“Dentro de 4 años, quiero llegar a quererme a mí misma.”

Y, creo que puedo aceptar que sí. He

llegado a mi meta. Aunque sé que mi cuerpo no es el mejor, ni lo será nunca, mi

personalidad sí. Mi personalidad es de las mejores que conozco, y no es que

conozca pocas, precisamente. Y aunque esto pueda sonar egocéntrico, mi personalidad es bonita, fuerte y

divertida. Tengo complejos con mi cuerpo, ¡claro que los tengo! Pero es que

¿Quién no los tiene con 16 años? Quiero un cuerpo delgado, y una cara bien

proporcionada. Quiero un millón de cosas, pero no las tendré, y lo tengo

aceptado. Pero hay algo que sí que tengo, y que es mucho más valioso que

cualquier otra cosa en el mundo.

Una sonrisa

verdadera en la cara.

De pequeña siempre empezaba esta misma carta con un "Este año he sido muy buena, y por eso pido...". Pero este año no quiero hacer eso, pues creo que el mejor regalo es el de haber aprendido todo lo que he aprendido. Así que...

De pequeña siempre empezaba esta misma carta con un "Este año he sido muy buena, y por eso pido...". Pero este año no quiero hacer eso, pues creo que el mejor regalo es el de haber aprendido todo lo que he aprendido. Así que...